避難計画って、何が必要?何から始める?

公開日: 2020/02/25

避難行動は、避難のタイミング、移動の手段、自宅の位置、家族構成などによりさまざまです。前もって避難場所を確認したり、避難計画を立てておけば、いざというときでもパニックをおこさず安全に避難できる確率が高まります。初めから全ての準備はできなくても、できるところから避難計画を立ててみましょう。

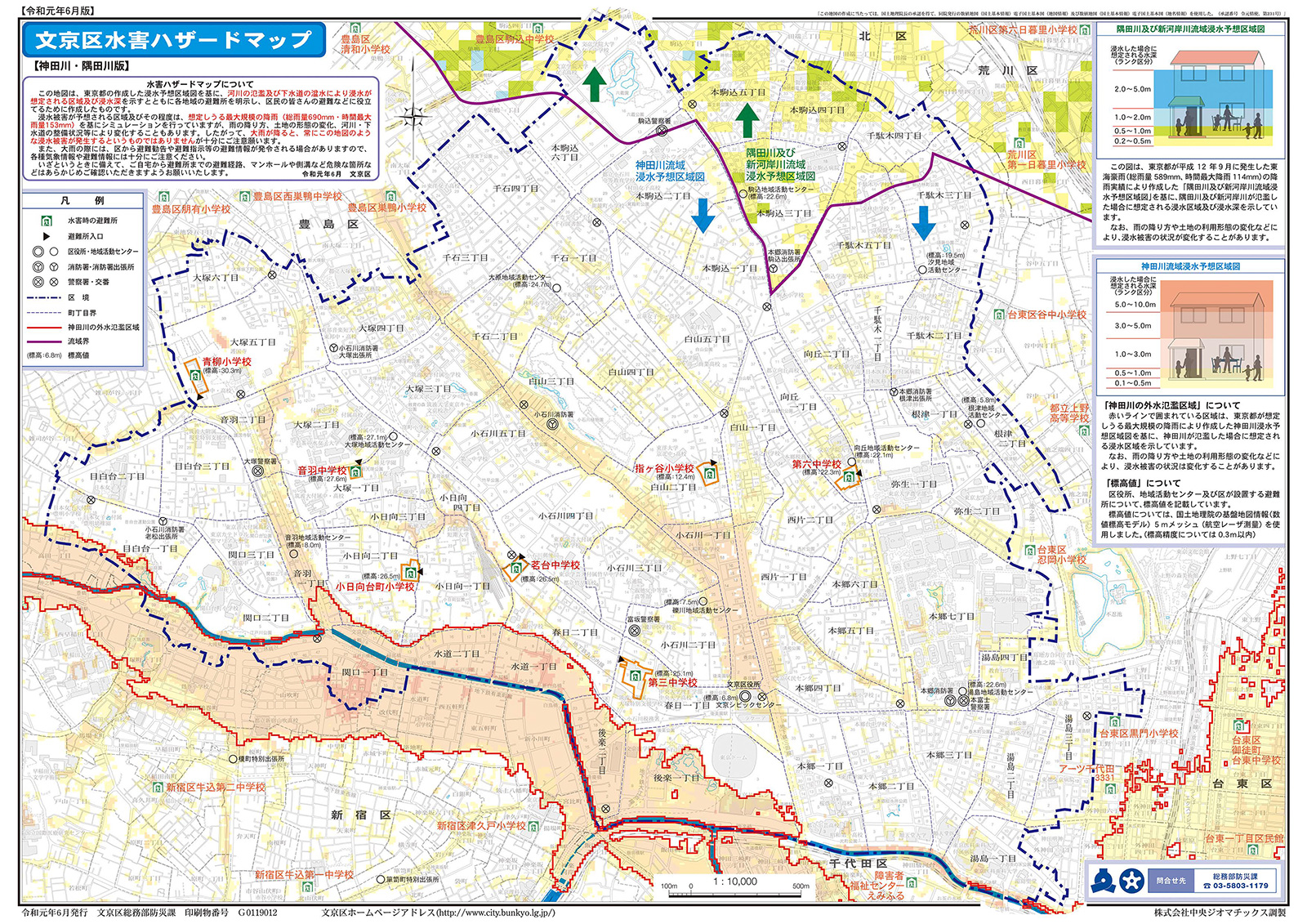

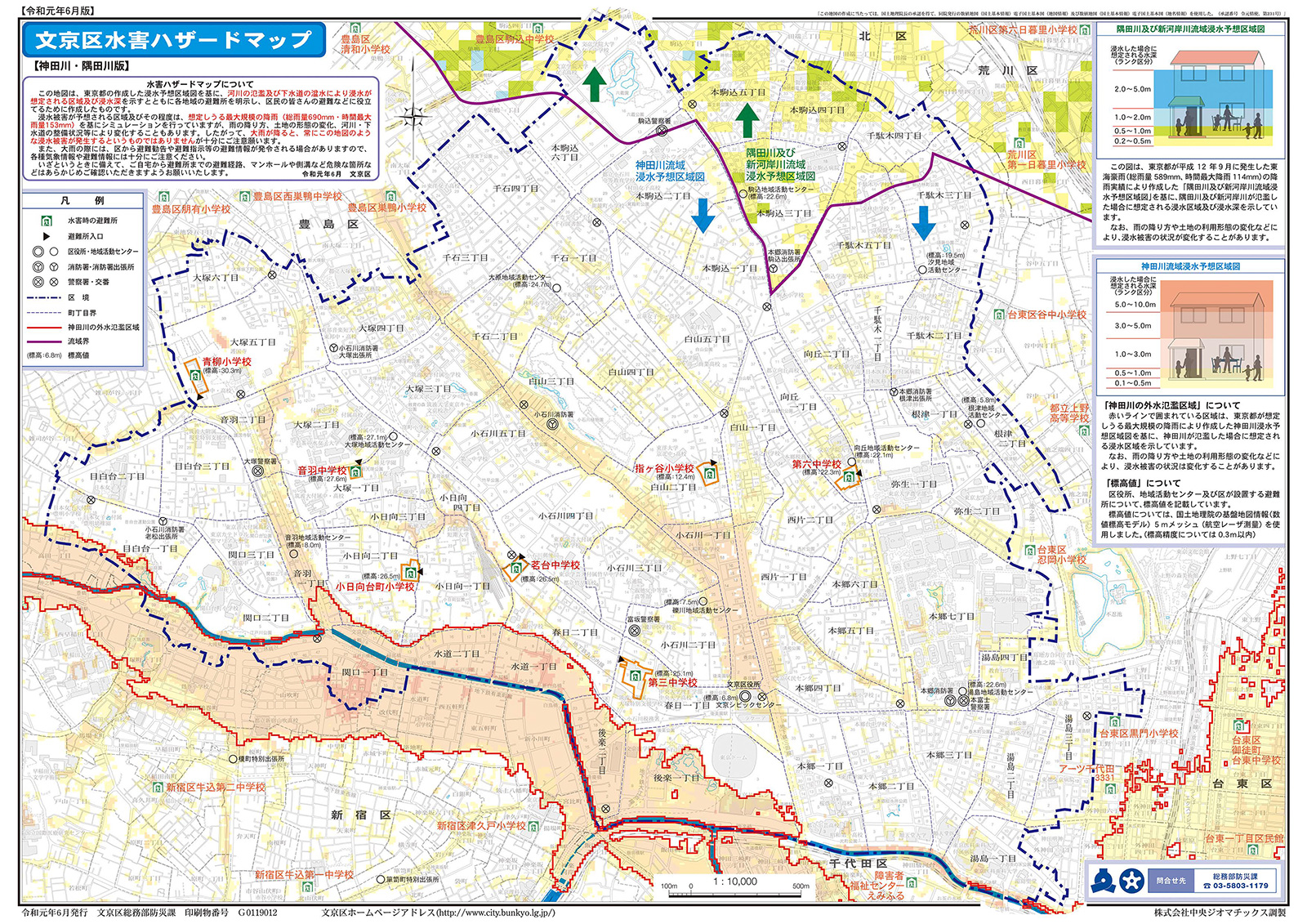

ハザードマップを確認する

災害の危険性や避難情報が、地図上にまとめられているのがハザードマップです。自治体によって用意しているハザードマップに違いがありますが、河川のはん濫を想定した「洪水」、震災時の「津波」、風水害時の「土砂災害」など、災害別に分けて作られています。

ハザードマップは自治体のWebサイトからダウンロードすることができます。また、国土交通省のハザードマップポータルサイトも、各自治体のハザードマップがまとめられていて便利です。

ハザードマップポータルサイト

まずは、自宅と、学校や職場がある地域のハザードマップをすべてチェックしてみます。

ハザードマップを開いたら、自宅などが警戒区域などに入っていないか確認しましょう。また、避難場所の位置と、避難経路を確認しておきましょう。

便利なハザードマップですが、確認した自宅などがハザードマップ上で安全なエリアだからといって、必ずしも被害が出ないとは限りません。

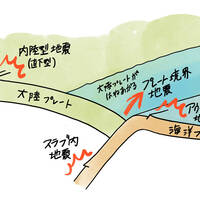

ハザードマップは国や県などが飛行機やヘリコプター、ドローンなどを使って地表面の高さを計測し、土地の高低差を元に、浸水する可能性があるエリアを予測しています。

そのため、水のたまりやすさといった土地の特性までは分からないなど、事前に予測しにくい条件もあるため、大規模な水害では、ハザードマップの警戒区域を越えて浸水したり、土砂崩れが起こるケースもあります。

実際に河川のはん濫や高潮など、災害が起こる可能性が高まったら、避難情報や警報レベルといった情報を元に、ハザードマップで確認した避難場所に早めに避難をしましょう。

避難情報・警戒レベルについてはこちらの記事もチェックしてみてください。

提供:文京区

ハザードマップは自治体のWebサイトからダウンロードすることができます。また、国土交通省のハザードマップポータルサイトも、各自治体のハザードマップがまとめられていて便利です。

ハザードマップポータルサイト

まずは、自宅と、学校や職場がある地域のハザードマップをすべてチェックしてみます。

ハザードマップを開いたら、自宅などが警戒区域などに入っていないか確認しましょう。また、避難場所の位置と、避難経路を確認しておきましょう。

便利なハザードマップですが、確認した自宅などがハザードマップ上で安全なエリアだからといって、必ずしも被害が出ないとは限りません。

ハザードマップは国や県などが飛行機やヘリコプター、ドローンなどを使って地表面の高さを計測し、土地の高低差を元に、浸水する可能性があるエリアを予測しています。

そのため、水のたまりやすさといった土地の特性までは分からないなど、事前に予測しにくい条件もあるため、大規模な水害では、ハザードマップの警戒区域を越えて浸水したり、土砂崩れが起こるケースもあります。

実際に河川のはん濫や高潮など、災害が起こる可能性が高まったら、避難情報や警報レベルといった情報を元に、ハザードマップで確認した避難場所に早めに避難をしましょう。

避難情報・警戒レベルについてはこちらの記事もチェックしてみてください。

洪水や土砂災害から避難するタイミングはいつ?警戒レベル・避難情報を知ろう

提供:文京区

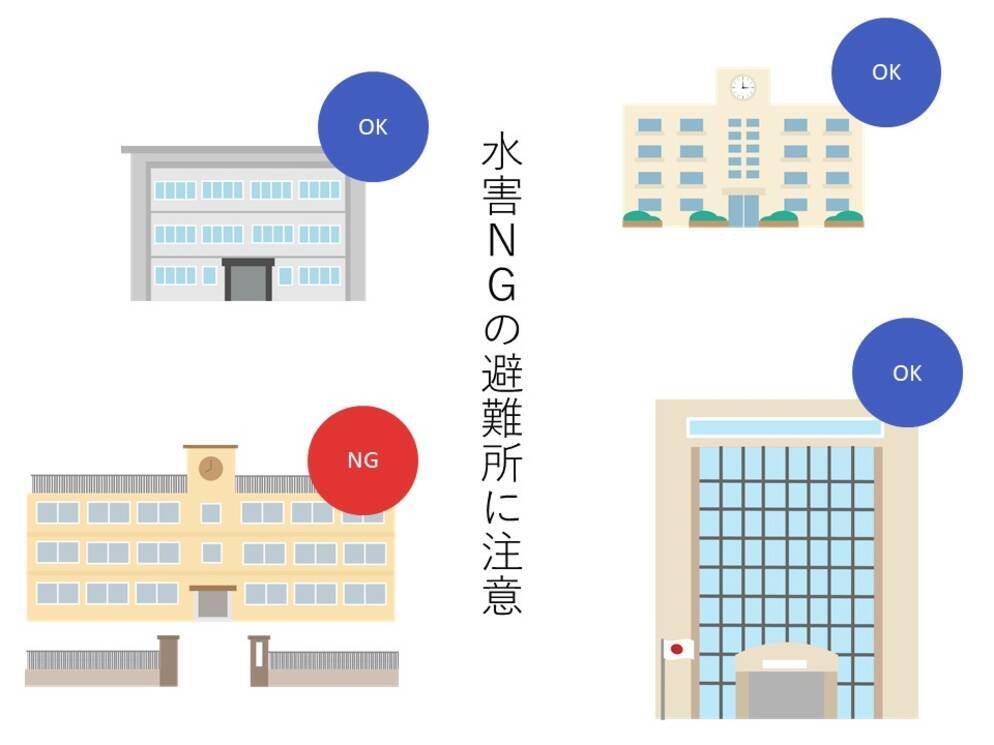

避難場所は指定される場所以外にも複数把握しておく

避難場所は1カ所ではなく、複数を想定しておきましょう。地震のときに逃げられる避難場所が、洪水のときにも安全だとは限らないからです。

また、避難場所までの道が、建物の倒壊でふさがれてしまったり、浸水で通れなくなる可能性もあります。

災害の種類や程度、周囲の状況によって、複数の選択肢を用意しておくことがとても大切です。

また、家族が別々の場所で被災することもありえます。親が職場など遠い場所で被災してしまった場合、自宅のある地域まで一晩で帰れないかもしれません。電話などで連絡がとれない場合でも、避難場所の選択肢を決めておけば、家族の集合もスムーズになります。

また、避難場所までの道が、建物の倒壊でふさがれてしまったり、浸水で通れなくなる可能性もあります。

災害の種類や程度、周囲の状況によって、複数の選択肢を用意しておくことがとても大切です。

また、家族が別々の場所で被災することもありえます。親が職場など遠い場所で被災してしまった場合、自宅のある地域まで一晩で帰れないかもしれません。電話などで連絡がとれない場合でも、避難場所の選択肢を決めておけば、家族の集合もスムーズになります。

子どもの学校や幼稚園の避難行動を確認する

子どもがいる家庭では、子どもが通う学校や幼稚園、保育園がとる避難行動も前もって確認しましょう。震災や水害の際はどこにどのように避難するのか、事前に把握しておけば、子ども迎えにく時に慌てなくてすみます。子どもが避難場所をよく把握していなければ、学校や幼稚園に確認しておきましょう。

また、子どもには家族の写真と連絡先を持たせておくとよいでしょう。親とはぐれてしまったとき、写真を見せて人に聞けば探しやすくなります。親や親戚の電話番号、SNSのアカウントなどもあれば、まわりの大人が連絡を取るのを助けてくれるはずです。

また、子どもには家族の写真と連絡先を持たせておくとよいでしょう。親とはぐれてしまったとき、写真を見せて人に聞けば探しやすくなります。親や親戚の電話番号、SNSのアカウントなどもあれば、まわりの大人が連絡を取るのを助けてくれるはずです。

避難場所までの経路を複数想定し歩く

災害時は避難場所までの道がいつも通りとは限りません。複数の避難場所を用意するとともに、安全に避難できるよう、複数の避難経路を想定しておきましょう。

避難経路が決まったら、実際に一度歩いてみることをおすすめします。災害時をイメージして歩けば、「道路の下をくぐって通る道だから、大雨で水がたまると歩いて通れなくなる」「ブロック塀に挟まれた細い道だから、崩れてきたら危険」などのリスクが見えてきます。

特に水害時は避難のタイミングが重要になります。避難場所までの経路でリスクを想像できていれば、早めに避難するなどの判断ができます。

避難時の細かなプランは次の「タイムライン」を作成して決めましょう。

また、避難所での必要となるものや注意点ついても確認をしておきましょう。

避難経路が決まったら、実際に一度歩いてみることをおすすめします。災害時をイメージして歩けば、「道路の下をくぐって通る道だから、大雨で水がたまると歩いて通れなくなる」「ブロック塀に挟まれた細い道だから、崩れてきたら危険」などのリスクが見えてきます。

特に水害時は避難のタイミングが重要になります。避難場所までの経路でリスクを想像できていれば、早めに避難するなどの判断ができます。

避難時の細かなプランは次の「タイムライン」を作成して決めましょう。

予測できる台風・大雨には「マイ・タイムライン」で備えて避難しよう

また、避難所での必要となるものや注意点ついても確認をしておきましょう。

実際の避難所での生活。食事はどうする?避難時の持ち物は?

公式SNSアカウントをフォローして、最新記事をチェックしよう

この記事をシェア

おきる前にしっかり準備。地震・風水害などの災害に共通する「きほんの準備」

災害がおきたときに冷静に行動できるよう、日ごろからどのように行動するかを考えておくことが大切です。どのように避難する?家族との連絡方法は?など、自分や家族にあったルールを決めておきましょう。