帰宅困難者は首都直下地震で800万人、南海トラフ地震で1060万人。もしも、外出先で被災したら

公開日: 2021/10/18

2011年に発生した東日本大震災では、首都圏だけで約515万人の帰宅困難者が発生しました。当時、震度5強が観測された首都圏では、交通機関が不通となり、徒歩で帰宅を試みる人たちで歩道は大混雑し、帰宅できなかった多くの人たちが、勤務先や駅の周辺などで夜を明かしました。

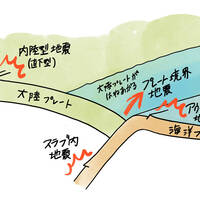

内閣府の中央防災会議によると、今後30年以内に70パーセントの確率で首都圏で発生すると予測されている震度6強〜震度7の大地震、首都直下型地震では約800万人が帰宅困難者になると想定しています。

また、静岡県から宮崎県にかけての広い地域のどこかで震度6弱〜震度7の大きな地震が発生する可能性があると懸念されている、南海トラフ巨大地震では約1,060万人もの帰宅困難者が出ると想定されています。

リモートワークをしている人も増えてはいますが、勤務先に限らず、買い物などで外出している先で災害に遭い、帰宅困難者になる可能性は誰にでもあります。

もしも帰宅困難者となった時に、どんな行動をとればいいのか、どんな備えが必要なのかなど、いざという時に少しでも冷静に安全に行動できるようにしておきましょう。

内閣府の中央防災会議によると、今後30年以内に70パーセントの確率で首都圏で発生すると予測されている震度6強〜震度7の大地震、首都直下型地震では約800万人が帰宅困難者になると想定しています。

また、静岡県から宮崎県にかけての広い地域のどこかで震度6弱〜震度7の大きな地震が発生する可能性があると懸念されている、南海トラフ巨大地震では約1,060万人もの帰宅困難者が出ると想定されています。

リモートワークをしている人も増えてはいますが、勤務先に限らず、買い物などで外出している先で災害に遭い、帰宅困難者になる可能性は誰にでもあります。

もしも帰宅困難者となった時に、どんな行動をとればいいのか、どんな備えが必要なのかなど、いざという時に少しでも冷静に安全に行動できるようにしておきましょう。

もくじ

過去の災害からー東日本大震災での首都圏

2011年3月11日14時26分頃に発生した東日本大震災では、首都圏で多くの帰宅困難者が発生しました。

これは東京圏の鉄道各線で、広範囲にわたって、線路の点検や復旧作業が行われたのを始め、公共交通機関が運行停止したことなどの理由によるものでした。当日中に帰宅できなかった人たちのために、国や都県、区市などでは行政庁舎や公共施設などを一時滞在施設(一時受け入れ施設)として解放したほか、多くの民間施設などでも帰宅困難者となってしまった人たちの受け入れが行われました。

こうした状況の中での帰宅困難者の実態を、内閣府が2011年10月にアンケート調査しています。(参照: 帰宅困難者対策の実態調査結果について~3月11日の対応とその後の取組~)

東日本大地震が発生した14時26分ごろの自宅以外にいた人のうち、約57%が通勤・通学している会社や学校にいました。買い物などや、業務のために外出していたという人は約43%。自宅以外の場所でも、半数以上が普段から通い慣れた場所で被災することとなりましたが、また半数近くがたまたま居合わせた場所で被災し、帰宅困難者となっています。

会社や学校にいた人のうち、約83%が、「会社(学校)の管理者から帰宅するように指示があったため」や「勤務時間(授業時間)が終了したため」「徒歩で帰宅できそうだったため」という理由で発災当日中に会社や学校を離れていました。そうして自宅に向かった人たちの約34%は当日中に帰宅できませんでした。

また。会社や学校以外の外出先で被災した人たちも、約21%は当日中に自宅にたどり着くことができない状況にありました。

帰宅手段としては、最も多いのが「徒歩」で約37%、ついで「自分で運転する車」「鉄道・地下鉄」「自転車」の順。通常であれば「鉄道・地下鉄」を使っていた人の多くが、徒歩で帰宅したことが伺えます。

徒歩で帰宅した人の多くが、どこにも立ち寄らず(平均立ち寄り回数0.7回)に自宅に向かっていました。どこかに立ち寄った人たちは、駅や駅周辺への立ち寄りが抜きん出て多く、ほかにコンビニエンスストアや飲食店などに立ち寄った人もいました。

帰宅途中に最も必要と感じられていた情報は「家族の安否情報」で約56%の人が回答しています。ついで「地震に関する被害状況」「鉄道・地下鉄の運行再開時間」「トイレが使用できる場所」。

そして、必要と感じられていた物は「携帯可能なテレビ・ラジオ」。ついで、「携帯電話のバッテリーまたは充電器」、「歩きやすい靴」、「飲料水」でした。

リモートワークをしている人たちも増えている中では、首都直下型地震や南海トラフ地震などが発生しても、東日本大震災の時とは違った状況になるかも知れません。しかし、過去に帰宅困難者となった方の当時の状況や、必要だと感じていた物を知ることで、私たちが大きな災害に見舞われて帰宅困難者となったら、どんな事態に陥るのか、どんなコトやモノを備えておいた方はいいのかなど、イメージする手がかりになるのではないでしょうか。

これは東京圏の鉄道各線で、広範囲にわたって、線路の点検や復旧作業が行われたのを始め、公共交通機関が運行停止したことなどの理由によるものでした。当日中に帰宅できなかった人たちのために、国や都県、区市などでは行政庁舎や公共施設などを一時滞在施設(一時受け入れ施設)として解放したほか、多くの民間施設などでも帰宅困難者となってしまった人たちの受け入れが行われました。

こうした状況の中での帰宅困難者の実態を、内閣府が2011年10月にアンケート調査しています。(参照: 帰宅困難者対策の実態調査結果について~3月11日の対応とその後の取組~)

東日本大地震が発生した14時26分ごろの自宅以外にいた人のうち、約57%が通勤・通学している会社や学校にいました。買い物などや、業務のために外出していたという人は約43%。自宅以外の場所でも、半数以上が普段から通い慣れた場所で被災することとなりましたが、また半数近くがたまたま居合わせた場所で被災し、帰宅困難者となっています。

会社や学校にいた人のうち、約83%が、「会社(学校)の管理者から帰宅するように指示があったため」や「勤務時間(授業時間)が終了したため」「徒歩で帰宅できそうだったため」という理由で発災当日中に会社や学校を離れていました。そうして自宅に向かった人たちの約34%は当日中に帰宅できませんでした。

また。会社や学校以外の外出先で被災した人たちも、約21%は当日中に自宅にたどり着くことができない状況にありました。

帰宅手段としては、最も多いのが「徒歩」で約37%、ついで「自分で運転する車」「鉄道・地下鉄」「自転車」の順。通常であれば「鉄道・地下鉄」を使っていた人の多くが、徒歩で帰宅したことが伺えます。

徒歩で帰宅した人の多くが、どこにも立ち寄らず(平均立ち寄り回数0.7回)に自宅に向かっていました。どこかに立ち寄った人たちは、駅や駅周辺への立ち寄りが抜きん出て多く、ほかにコンビニエンスストアや飲食店などに立ち寄った人もいました。

帰宅途中に最も必要と感じられていた情報は「家族の安否情報」で約56%の人が回答しています。ついで「地震に関する被害状況」「鉄道・地下鉄の運行再開時間」「トイレが使用できる場所」。

そして、必要と感じられていた物は「携帯可能なテレビ・ラジオ」。ついで、「携帯電話のバッテリーまたは充電器」、「歩きやすい靴」、「飲料水」でした。

リモートワークをしている人たちも増えている中では、首都直下型地震や南海トラフ地震などが発生しても、東日本大震災の時とは違った状況になるかも知れません。しかし、過去に帰宅困難者となった方の当時の状況や、必要だと感じていた物を知ることで、私たちが大きな災害に見舞われて帰宅困難者となったら、どんな事態に陥るのか、どんなコトやモノを備えておいた方はいいのかなど、イメージする手がかりになるのではないでしょうか。

発災後72時間はむやみに移動してはいけない

大規模地震災害が発生し、公共交通機関が運行を停止している中で、大勢の帰宅困難者が発生すると見込まれています。帰宅困難となった人たちは、東日本大震災の時と同じように、徒歩で自宅に向かわなければいけない事態になるでしょう。

しかし、大量の帰宅困難者が徒歩などによって一斉に帰宅を開始した場合には、多くのリスクが懸念されます。

内閣府では、大規模地震が発生した時には「むやみに移動を開始しない」という、一斉帰宅抑制を基本原則としています。特に、発災から72時間(3日間)までは、できる限り企業や学内などの施設内に待機することを推奨しています。

発災から72時間は、生死を分けるタイムリミットと言われています。救命・救助活動、輸送活動、消火活動などの応急活動を、円滑に速やかに行うことが重要です。多くの帰宅困難者が一斉に帰宅を始めることで、歩道や道路がたくさんの人で埋まり、大渋滞を引き起こすとで、消防や自衛隊、警察などの車両が迅速に現場に到着できず、応急活動に支障をきたすことになるのです。

行政機関等も多くの場合は、発災後3日目までは救命・救助活動、消火活動を中心に対応し、発災後4日目以降に帰宅困難者等の帰宅支援体制に移行していくこととしています(※発災後4日目以降でないと帰宅してはいけないということではありません。帰宅支援のタイミングについては、国や都道府県などの関係機関と調整した上で決定されます)。

しかし、大量の帰宅困難者が徒歩などによって一斉に帰宅を開始した場合には、多くのリスクが懸念されます。

内閣府では、大規模地震が発生した時には「むやみに移動を開始しない」という、一斉帰宅抑制を基本原則としています。特に、発災から72時間(3日間)までは、できる限り企業や学内などの施設内に待機することを推奨しています。

発災から72時間は、生死を分けるタイムリミットと言われています。救命・救助活動、輸送活動、消火活動などの応急活動を、円滑に速やかに行うことが重要です。多くの帰宅困難者が一斉に帰宅を始めることで、歩道や道路がたくさんの人で埋まり、大渋滞を引き起こすとで、消防や自衛隊、警察などの車両が迅速に現場に到着できず、応急活動に支障をきたすことになるのです。

行政機関等も多くの場合は、発災後3日目までは救命・救助活動、消火活動を中心に対応し、発災後4日目以降に帰宅困難者等の帰宅支援体制に移行していくこととしています(※発災後4日目以降でないと帰宅してはいけないということではありません。帰宅支援のタイミングについては、国や都道府県などの関係機関と調整した上で決定されます)。

二次被害と群衆雪崩

大規模地震が発生した時には、多くの場合、本震があった後も数時間は余震が起こります。本震の揺れには耐えられた建物や看板なども、余震によって倒壊などの被害が出ることがあります。もちろん、火災が発生するケースも考えられます。発災後すぐに徒歩で帰宅しようとすると、帰宅途中にこうした余震等での二次被害に遭う可能性があるのです。

また、近年では「群衆雪崩」の危険性も懸念されています。

群衆雪崩とは、人の流れが過剰に集中して密集し、そうした中で一人がバランスを崩して倒れたことで、周辺の人が雪崩のように連鎖的に転倒してしまう事故のこと。

群衆雪崩は、2001年に兵庫県明石市で発生し、死者11名、重軽傷者247名を出した、明石花火大会歩道橋事故によって、注目されるようになりました。

普段は密集を避けている人でも、大規模地震が発生した時に一斉帰宅したとしたら、特に人口が密集する地域では、狭い路地や交差点などでは思いがけず密集する中に入ってしまい、群衆雪崩に巻き込まれる可能性があります。

帰宅困難者となり、徒歩で帰宅できる自信があったとしても、こうしたリスクを避けるためにも、可能であればすぐに移動しようとせずに、発災から3日ほどはその時にいる会社や学校などの施設内にとどまることが必要なのです。

また、近年では「群衆雪崩」の危険性も懸念されています。

群衆雪崩とは、人の流れが過剰に集中して密集し、そうした中で一人がバランスを崩して倒れたことで、周辺の人が雪崩のように連鎖的に転倒してしまう事故のこと。

群衆雪崩は、2001年に兵庫県明石市で発生し、死者11名、重軽傷者247名を出した、明石花火大会歩道橋事故によって、注目されるようになりました。

普段は密集を避けている人でも、大規模地震が発生した時に一斉帰宅したとしたら、特に人口が密集する地域では、狭い路地や交差点などでは思いがけず密集する中に入ってしまい、群衆雪崩に巻き込まれる可能性があります。

帰宅困難者となり、徒歩で帰宅できる自信があったとしても、こうしたリスクを避けるためにも、可能であればすぐに移動しようとせずに、発災から3日ほどはその時にいる会社や学校などの施設内にとどまることが必要なのです。

企業等に求められている備え

内閣府では、2015年に「大規模地震の発生に伴う 帰宅困難者対策のガイドライン」を作成しています。この中では、「企業等における施設内待機の計画策定と従業員等への周知」や「企業等における施設内待機のための備蓄」等の対応が平時から必要と言っています。

企業等における備蓄量の目安は、3日分。水(一人当たり1日3リットル、計9リットル)やアルファ化米などの主食(一人当たり1日3食、計9食)、毛布(一人当たり1枚)、そのほか簡易トイレやトイレットペーパーなどの衛生用品、携帯ラジオや懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類、ビニールシートなどの敷物を、少なくとも従業員数分、さらに外部の帰宅困難者のために、10%程度の量を余分に備蓄しておくことが求められています。

また、オフィスの家具類の転倒防止やガラスの飛散防止対策など、施設の安全確保に平時から努めることも必要とされています。

安否確認手段の確保も、大切な備えの一つです。従業員などへの安否確認はもちろんのこと、従業員等と家族との安否確認の手段も確保しておくことが大切です。

さらに、帰宅時間が集中しないような帰宅ルールの設定や、年に1回以上、訓練などをして、災害時にはどのような行動をするなどといった、定期的な手順の確認も必要です。

企業等における備蓄量の目安は、3日分。水(一人当たり1日3リットル、計9リットル)やアルファ化米などの主食(一人当たり1日3食、計9食)、毛布(一人当たり1枚)、そのほか簡易トイレやトイレットペーパーなどの衛生用品、携帯ラジオや懐中電灯、乾電池、救急医療薬品類、ビニールシートなどの敷物を、少なくとも従業員数分、さらに外部の帰宅困難者のために、10%程度の量を余分に備蓄しておくことが求められています。

また、オフィスの家具類の転倒防止やガラスの飛散防止対策など、施設の安全確保に平時から努めることも必要とされています。

安否確認手段の確保も、大切な備えの一つです。従業員などへの安否確認はもちろんのこと、従業員等と家族との安否確認の手段も確保しておくことが大切です。

さらに、帰宅時間が集中しないような帰宅ルールの設定や、年に1回以上、訓練などをして、災害時にはどのような行動をするなどといった、定期的な手順の確認も必要です。

公助による帰宅困難者等支援

大規模地震などが発生し、帰宅困難者が発生した場合に備えて、行政機関等の公助でも支援できる体制を整えています。

公助による支援は、発災からのフェーズによって3つあります。

発災から72時間(3日間)程度までは「一時滞在施設」として、集会場や庁舎、学校などで帰宅困難者等の受け入れがされるようになります。こうした場所では、食料や水、毛布またはブランケット、トイレや休憩場所、災害等関する情報などが提供されます。ちなみに、帰宅困難者対策条例のある東京都では、どこが一時滞在施設となるのか、具体的な場所を公開しています。(参照:東京都防災ホームページ 都立一時滞在施設情報)他の地域でも、こうした施設を公開しているところもありますので、よくお出かけになる場所などの近くを平時から確認しておきましょう。

徒歩で帰宅を始める人たちのために、発災後、地方公共団体と協定を結んだコンビニエンスストアやファミリーレストラン、ガソリンスタンド、公立学校などは、要請に応じて「災害時帰宅支援ステーション」となります。災害時帰宅支援ステーションでは、水道水やトイレ、帰宅支援情報などが提供されます。(参照:「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」締結企業一覧)

また、職場や学校、ご自宅などに滞在するのも難しくなった人たちには、発災から2週間程度の期間を目安に、避難所ももちろん開設されます。学校や公民館などの公共施設や、指定された民間施設など、地域のハザードマップ等で確認しておきましょう。

こうした、支援が受けられる場所を数カ所知っておくことで、帰宅困難者になった時の不安などを幾分かやわらげることができるはずです。

公助による支援は、発災からのフェーズによって3つあります。

発災から72時間(3日間)程度までは「一時滞在施設」として、集会場や庁舎、学校などで帰宅困難者等の受け入れがされるようになります。こうした場所では、食料や水、毛布またはブランケット、トイレや休憩場所、災害等関する情報などが提供されます。ちなみに、帰宅困難者対策条例のある東京都では、どこが一時滞在施設となるのか、具体的な場所を公開しています。(参照:東京都防災ホームページ 都立一時滞在施設情報)他の地域でも、こうした施設を公開しているところもありますので、よくお出かけになる場所などの近くを平時から確認しておきましょう。

徒歩で帰宅を始める人たちのために、発災後、地方公共団体と協定を結んだコンビニエンスストアやファミリーレストラン、ガソリンスタンド、公立学校などは、要請に応じて「災害時帰宅支援ステーション」となります。災害時帰宅支援ステーションでは、水道水やトイレ、帰宅支援情報などが提供されます。(参照:「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」締結企業一覧)

また、職場や学校、ご自宅などに滞在するのも難しくなった人たちには、発災から2週間程度の期間を目安に、避難所ももちろん開設されます。学校や公民館などの公共施設や、指定された民間施設など、地域のハザードマップ等で確認しておきましょう。

こうした、支援が受けられる場所を数カ所知っておくことで、帰宅困難者になった時の不安などを幾分かやわらげることができるはずです。

帰宅困難者になる可能性を考えて、私たち一人一人ができること

行政機関等による、一時滞在施設や災害時帰宅支援ステーションでの支援や、企業や学校等の対策や支援は、帰宅困難者となった時に大きな力になってくれるはずです。

しかし、こうした公助や共助をあてにするだけでなく、私たち一人一人も、日頃から大きな地震災害などが発生した時には帰宅困難者になる可能性があることを自覚し、日頃からできる備えをしておくことが大切です。

まずは、大前提として、大規模地震などの災害が発生した時には、むやみに帰宅を開始せずに、勤務先や学校等の指示に従って行動すること。状況によっては、無理に会社などに留まることが逆にリスクを高める場合もあるので、むやみに帰宅を開始してはいけませんが、なにがなんでも72時間は移動を開始してはいけないということではありません。

こうしたことを念頭に置きながら、勤務先などには徒歩帰宅を想定して歩きやすい靴や着替え、水や食料などを個人でも常備しておくようにしましょう。

また、平時から、勤務先などから自宅までの帰宅経路を複数、確認しておきましょう。

さらに大切なのは、家族などとの安否確認の方法を確認しておくことです。東日本大震災の時にも、帰宅困難者となった方の多く(約59%)が家族の安否を確認していました。確認の手段としては、携帯電話の通話やメールを利用されていましたが、電話は輻輳と言われる、通信が集中して繋がりにくい状況になることも予想されます。

災害用伝言板サービス(Web171)や災害用伝言ダイヤル171など、安否確認手段の利用方法などを日頃から家族と話し合い、決めておきましょう。帰宅を待つ人も、家族の元へ徒歩で向かう人も、どちらの立場になったとしても、安否確認が取れるかどうかによって、被災した時の心の持ち方が変わってきます。

過去の災害で帰宅困難者となっても無事に自宅までたどり着けた。

それが自信に繋がっていらっしゃる方もあるかも知れませんが、次に起こる大きな震災では、同じような状況で済むとは限りません。帰宅困難者になる可能性は誰にでもあります。

もしも帰宅困難者になったら、どう行動するのがより安全なのか、日頃から考え、備えておきましょう。

しかし、こうした公助や共助をあてにするだけでなく、私たち一人一人も、日頃から大きな地震災害などが発生した時には帰宅困難者になる可能性があることを自覚し、日頃からできる備えをしておくことが大切です。

まずは、大前提として、大規模地震などの災害が発生した時には、むやみに帰宅を開始せずに、勤務先や学校等の指示に従って行動すること。状況によっては、無理に会社などに留まることが逆にリスクを高める場合もあるので、むやみに帰宅を開始してはいけませんが、なにがなんでも72時間は移動を開始してはいけないということではありません。

こうしたことを念頭に置きながら、勤務先などには徒歩帰宅を想定して歩きやすい靴や着替え、水や食料などを個人でも常備しておくようにしましょう。

また、平時から、勤務先などから自宅までの帰宅経路を複数、確認しておきましょう。

さらに大切なのは、家族などとの安否確認の方法を確認しておくことです。東日本大震災の時にも、帰宅困難者となった方の多く(約59%)が家族の安否を確認していました。確認の手段としては、携帯電話の通話やメールを利用されていましたが、電話は輻輳と言われる、通信が集中して繋がりにくい状況になることも予想されます。

災害用伝言板サービス(Web171)や災害用伝言ダイヤル171など、安否確認手段の利用方法などを日頃から家族と話し合い、決めておきましょう。帰宅を待つ人も、家族の元へ徒歩で向かう人も、どちらの立場になったとしても、安否確認が取れるかどうかによって、被災した時の心の持ち方が変わってきます。

災害用伝言ダイヤル171の使い方と意外なポイント。身近な人と使い方を決めておこう

過去の災害で帰宅困難者となっても無事に自宅までたどり着けた。

それが自信に繋がっていらっしゃる方もあるかも知れませんが、次に起こる大きな震災では、同じような状況で済むとは限りません。帰宅困難者になる可能性は誰にでもあります。

もしも帰宅困難者になったら、どう行動するのがより安全なのか、日頃から考え、備えておきましょう。