災害時は「いつも飲んでいる薬」が不足しがち。持病から身を守るために知っておきたい原因と対策

公開日: 2021/01/04

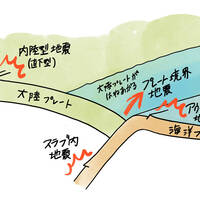

不意に襲いかかる地震や台風といった災害。急な避難を強いられたり交通機関が麻痺したりして、自由に身動きが取れなくなることも少なくありません。

そこで注意したいのが、持病を持っている方です。体力的な問題のみならず、常備薬が足りなくなっては命に関わる危険性もあります。非常用持ち出し袋(防災リュック)に薬を入れておくのはもちろんのこと、外出時の災害に備えて日頃から薬を多めに持ち歩くことも大切です。

この記事では、災害時に発生する医薬品にまつわるリスクやその対策について紹介します。

そこで注意したいのが、持病を持っている方です。体力的な問題のみならず、常備薬が足りなくなっては命に関わる危険性もあります。非常用持ち出し袋(防災リュック)に薬を入れておくのはもちろんのこと、外出時の災害に備えて日頃から薬を多めに持ち歩くことも大切です。

この記事では、災害時に発生する医薬品にまつわるリスクやその対策について紹介します。

災害時に発生する“医薬品不足”

まずは、災害時に発生する医薬品にまつわるリスクから見ていきましょう。災害時には医療機関そのものが甚大な被害を受けたり、交通機関が麻痺したりするため、かかりつけの医療機関で診療できなくなることは珍しくありません。それに加えて、災害によって怪我人や病人が医療機関に殺到すれば、すべての患者を受け入れることも難しくなるでしょう。

こうして発生するのが、持病の薬が手元になくなってしまうケースです。実際に東日本大震災では、常備薬を求めて医療機関の前に長蛇の列ができることも少なくなかったとか。

ですが、電力などのライフラインが断たれている状況では、医療機関としても通常通りに薬を提供することは困難です。患者の薬歴を閲覧できないばかりか、調剤に用いる機材も使えず、思うように薬を提供できなくなります。さらには医薬品が届かず、在庫不足に陥った結果、患者に数日分の薬しか処方できなくなることも。

常備薬がある人は、手元に1週間程度の予備を常に用意しておきましょう。もちろん、避難時にそれを持ち出せるよう、非常用持ち出し袋(防災リュック)に入れておくのもおすすめです。なかでも命に関わる薬の場合は、外出時に持ち歩くことを忘れずに。こちらも可能なら1週間程度の予備をバッグに入れておくとよいでしょう。

こうして発生するのが、持病の薬が手元になくなってしまうケースです。実際に東日本大震災では、常備薬を求めて医療機関の前に長蛇の列ができることも少なくなかったとか。

ですが、電力などのライフラインが断たれている状況では、医療機関としても通常通りに薬を提供することは困難です。患者の薬歴を閲覧できないばかりか、調剤に用いる機材も使えず、思うように薬を提供できなくなります。さらには医薬品が届かず、在庫不足に陥った結果、患者に数日分の薬しか処方できなくなることも。

常備薬がある人は、手元に1週間程度の予備を常に用意しておきましょう。もちろん、避難時にそれを持ち出せるよう、非常用持ち出し袋(防災リュック)に入れておくのもおすすめです。なかでも命に関わる薬の場合は、外出時に持ち歩くことを忘れずに。こちらも可能なら1週間程度の予備をバッグに入れておくとよいでしょう。

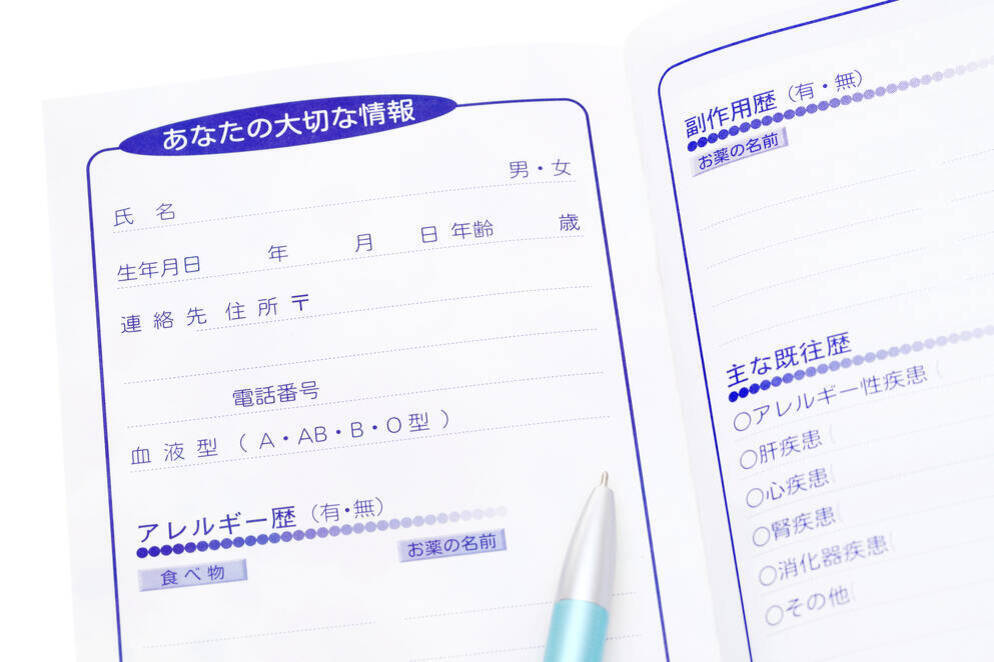

常備薬だけでなく「おくすり手帳」の持ち歩きを

災害時の医療リスクに備えるなら、常備薬だけでなくおくすり手帳を持ち歩くことも大切です。おくすり手帳には医療機関の受診記録や服薬記録、アレルギーなどが記載されています。これが万一のとき、薬を薬局で受け取るのに役立つのです。

これまで医療薬を受け取るには、医師の診察を受けて処方箋を発行してもらい、それを薬局で提出することが必要でした。ですが、災害時には処方箋を持参できなかったり、かかりつけの医療機関が被災して連絡を取れなくなったりすることもあります。なかには他県などの遠方に避難することもあるでしょう。

そこで現在では、災害時に処方箋を持たずに薬局を訪れた場合でも、医師による処方内容を確認できるものを用意すれば、薬の処方が可能になりました。つまり、おくすり手帳を持っていれば、初めて訪れる薬局でも薬をスムーズに受け取れるのです。ほかにも主治医との電話のメモ、薬の包装などでも処方内容を確認できます。

避難時に着の身着のまま避難して、自宅におくすり手帳を残していかないように気をつけましょう。とはいえ、一刻を争う状況でどこに保管したか探すのは危険です。そういった事態を避けられるよう、なるべく日頃から携帯するクセをつけるのがおすすめです。家族にもおくすり手帳の保管場所や管理方法を共有しておくとよいでしょう。

なお、おくすり手帳のスマホアプリもありますが、電力やインターネットが遮断されると使えなくなってしまうのでご注意を。紙の手帳とアプリをどちらも持っておくのが安全です。

心も体も消耗する災害時の生活は、持病を持っている人にとっては一層過酷です。健康な状態を維持できるよう、医薬品リスクには手を打っておきましょう。

これまで医療薬を受け取るには、医師の診察を受けて処方箋を発行してもらい、それを薬局で提出することが必要でした。ですが、災害時には処方箋を持参できなかったり、かかりつけの医療機関が被災して連絡を取れなくなったりすることもあります。なかには他県などの遠方に避難することもあるでしょう。

そこで現在では、災害時に処方箋を持たずに薬局を訪れた場合でも、医師による処方内容を確認できるものを用意すれば、薬の処方が可能になりました。つまり、おくすり手帳を持っていれば、初めて訪れる薬局でも薬をスムーズに受け取れるのです。ほかにも主治医との電話のメモ、薬の包装などでも処方内容を確認できます。

避難時に着の身着のまま避難して、自宅におくすり手帳を残していかないように気をつけましょう。とはいえ、一刻を争う状況でどこに保管したか探すのは危険です。そういった事態を避けられるよう、なるべく日頃から携帯するクセをつけるのがおすすめです。家族にもおくすり手帳の保管場所や管理方法を共有しておくとよいでしょう。

なお、おくすり手帳のスマホアプリもありますが、電力やインターネットが遮断されると使えなくなってしまうのでご注意を。紙の手帳とアプリをどちらも持っておくのが安全です。

心も体も消耗する災害時の生活は、持病を持っている人にとっては一層過酷です。健康な状態を維持できるよう、医薬品リスクには手を打っておきましょう。

公式SNSアカウントをフォローして、最新記事をチェックしよう

この記事をシェア

災害時に必要な食料・日用品の備蓄。避難に必要な「きほんの備蓄」

避難所についてすぐには、水や食料、寝具の用意がないことがあります。また、家で生活をする場合にも、電気、ガス、水道が止まってしまうことも。避難生活を無事にすごすための、食料・日用品などの備蓄や、避難に必要となるものについて紹介しています。