南海トラフ地震は一度で終わらない?全割れ、半割れとは?

公開日: 2025/05/05

2025年1月に政府の地震調査会より発表があり、南海トラフ地震が今後30年以内におこる確率が、いままでの「70~80%」から、「80%程度」に引き上げられました。前回、大きな地震がおきたのが1946年の昭和南海地震と80年近く前になり、地震がおきる周期に近づいているということもあって発生確率はたびたび引き上げられています。

南海トラフでの地震は、ある場所でおきた地震の衝撃が他の場所での地震を引きおこし、短い期間で連続して発生する可能性があります。今回は、この地震の連鎖にかかわる、全割れ、半割れと呼ばれる地震について紹介します。

南海トラフでの地震は、ある場所でおきた地震の衝撃が他の場所での地震を引きおこし、短い期間で連続して発生する可能性があります。今回は、この地震の連鎖にかかわる、全割れ、半割れと呼ばれる地震について紹介します。

もくじ

全割れ、半割れとは?

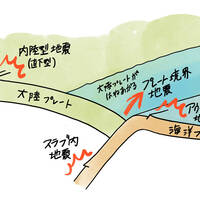

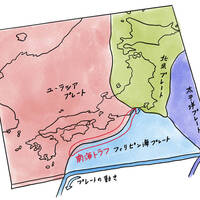

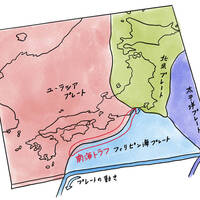

「南海トラフ」は、静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘の太平洋沖にある、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境目のことをいいます。ユーラシアプレートがフィリピン海プレートに押されて圧力がかかることにより、プレートの境目が破壊されることでおきる地震が南海トラフ地震となります。

南海トラフは全長が約750kmと大変長いため、プレートの境目の破壊が南海トラフの全体でおこるケースと一部でおこるケースがあります。このとき、南海トラフの広い範囲でプレートが破壊されるケースが「全割れ」、東側または西側のどちらかが破壊されるケースが「半割れ」と呼ばれます。

東側、西側のどちらかで半割れがおきた時には、初めの地震の衝撃によって、まだ地震のおきていない反対側でも地震が引きおこされることがあります。

過去の南海トラフ地震を見ると、2つの地震のおきる期間は数日~数年とまちまちですが、被災地の救援中や復興中にふたたび地震がおき、1回目の地震で被害のおきた地域にさらなる災害をおこすこともあります。

1回目の地震で弱った建物が2回目の地震で倒壊することがあるほか、2回目の地震により救援がさまたげられたり、復興のため建て替え中の建物に被害がおきたりするなど、通常の地震よりも大きな被害がおきることが懸念されています。

南海トラフは全長が約750kmと大変長いため、プレートの境目の破壊が南海トラフの全体でおこるケースと一部でおこるケースがあります。このとき、南海トラフの広い範囲でプレートが破壊されるケースが「全割れ」、東側または西側のどちらかが破壊されるケースが「半割れ」と呼ばれます。

東側、西側のどちらかで半割れがおきた時には、初めの地震の衝撃によって、まだ地震のおきていない反対側でも地震が引きおこされることがあります。

過去の南海トラフ地震を見ると、2つの地震のおきる期間は数日~数年とまちまちですが、被災地の救援中や復興中にふたたび地震がおき、1回目の地震で被害のおきた地域にさらなる災害をおこすこともあります。

1回目の地震で弱った建物が2回目の地震で倒壊することがあるほか、2回目の地震により救援がさまたげられたり、復興のため建て替え中の建物に被害がおきたりするなど、通常の地震よりも大きな被害がおきることが懸念されています。

過去の南海トラフ地震

過去の南海トラフ地震では、どのような大きさの地震がおき、どのような間隔で地震が連鎖したのでしょうか。

家屋が倒壊した地域は、現在の静岡県にあたる駿河から九州までとなったほか、中国地方や富山など太平洋沿いから離れた地域でも被害がおきています。

また、津波は伊豆半島から九州までの、南海トラフの全域で被害がおきました。

なお、この地震の1か月半後に富士山が噴火しており、火山灰は静岡県から、神奈川県、東京都、千葉の房総半島まで降りました。この火山灰のため、広い範囲で作物を育てることができなくなり、長期間水害や土砂災害が続くこととなりました。

1回目の安政東海地震での津波は千葉県の房総から高知県の土佐まで、2回目の安政南海地震では建物の倒壊と津波の被害の区別がつきにくくなっていますが、和歌山の紀伊半島から四国で被害があり、1回目と2回目で地震の被害が重なる地域もありました。

1回目の昭和東南海地震は推定されるマグニチュードが7.9となり、静岡、愛知、岐阜、三重で多くの家屋が倒壊し、津波は静岡県の伊豆半島から紀伊半島までを襲っています。2回目の昭和南海地震では、家屋の倒壊は中部地方から九州までおこり、津波は房総半島から九州までを襲いました。

この地震では被害を2回受けた地域がかなり広くなっています。

このように、半割れが連鎖する場合

といったことがわかります。

また、直近の過去3回の地震では全割れ、もしくは半割れからの連鎖地震となり、南海トラフ全体で地震がおきています。

そのため、南海トラフで大地震がおきた場合には、南海トラフ沿いの地震のおこらなかった地域にいても避難を行うこと。また、地震がおきた地域にいる場合には、後片づけなどの復旧よりも避難を優先させるようにする必要があります。

なお、西暦684年以降で記録に残っている、南海トラフでの大きな地震を平均すると約158年に1回の間隔でおきています。そのため、南海トラフ地震は必ずくること、そして現在おこる確率が非常に高くなっていると考えて、準備をしておくことが大切です。

今後、南海トラフでおきる被害の想定と必要となる備えについて、こちらのページで紹介しています。

被害が最大になるときには、107万棟の建物が倒壊し、南海トラフ沿いの太平洋沿岸ではほぼすべての地域で5m以上、一部では30mを超える津波が予想されており、今までに前例のない被害が予測されていますので、どんな被害がおきるかを知って、必要となる備えをするようにしましょう。

内閣府 防災情報のページ

南海トラフで過去に発生した大規模地震について

内閣府 防災情報のページ 災害教訓の継承に関する専門調査会

第11回 宝永4年(1707)富士山噴火

1707年 宝永地震

宝永地震は1707年10月28日におきた全割れの地震で、マグニチュードは8.6と推定されています。家屋が倒壊した地域は、現在の静岡県にあたる駿河から九州までとなったほか、中国地方や富山など太平洋沿いから離れた地域でも被害がおきています。

また、津波は伊豆半島から九州までの、南海トラフの全域で被害がおきました。

なお、この地震の1か月半後に富士山が噴火しており、火山灰は静岡県から、神奈川県、東京都、千葉の房総半島まで降りました。この火山灰のため、広い範囲で作物を育てることができなくなり、長期間水害や土砂災害が続くこととなりました。

1854年 安政東海地震、安政南海地震

この地震では、1854年12月23日に安政東海地震がおき、その30時間後の12月24日に安政南海地震がおきました。半割れが連鎖しておきた地震で、推定されるマグニチュードは両方の地震ともに8.4となっています。1回目の安政東海地震での津波は千葉県の房総から高知県の土佐まで、2回目の安政南海地震では建物の倒壊と津波の被害の区別がつきにくくなっていますが、和歌山の紀伊半島から四国で被害があり、1回目と2回目で地震の被害が重なる地域もありました。

1944年昭和東南海地震、1946年昭和南海地震

この地震では、1944年12月7日に昭和東南海地震、1946年12月21日に昭和南海地震がおきており、半割れの地震が2年後に地震をおこしました。1回目の昭和東南海地震は推定されるマグニチュードが7.9となり、静岡、愛知、岐阜、三重で多くの家屋が倒壊し、津波は静岡県の伊豆半島から紀伊半島までを襲っています。2回目の昭和南海地震では、家屋の倒壊は中部地方から九州までおこり、津波は房総半島から九州までを襲いました。

この地震では被害を2回受けた地域がかなり広くなっています。

このように、半割れが連鎖する場合

- 1回目と同じか、より大きいマグニチュードの地震がおきることがある。

- 同じ場所で2回被害をうけることがある。

- 1回目の地震がおきてからすぐ~数年後など、どのような期間で2回目の地震がおきるかはわからない。

といったことがわかります。

また、直近の過去3回の地震では全割れ、もしくは半割れからの連鎖地震となり、南海トラフ全体で地震がおきています。

そのため、南海トラフで大地震がおきた場合には、南海トラフ沿いの地震のおこらなかった地域にいても避難を行うこと。また、地震がおきた地域にいる場合には、後片づけなどの復旧よりも避難を優先させるようにする必要があります。

なお、西暦684年以降で記録に残っている、南海トラフでの大きな地震を平均すると約158年に1回の間隔でおきています。そのため、南海トラフ地震は必ずくること、そして現在おこる確率が非常に高くなっていると考えて、準備をしておくことが大切です。

今後、南海トラフでおきる被害の想定と必要となる備えについて、こちらのページで紹介しています。

南海トラフ地震って何?日本の人口の半分にかかわる巨大地震の被害

被害が最大になるときには、107万棟の建物が倒壊し、南海トラフ沿いの太平洋沿岸ではほぼすべての地域で5m以上、一部では30mを超える津波が予想されており、今までに前例のない被害が予測されていますので、どんな被害がおきるかを知って、必要となる備えをするようにしましょう。

参考資料

地震本部 南海トラフで発生する地震内閣府 防災情報のページ

南海トラフで過去に発生した大規模地震について

内閣府 防災情報のページ 災害教訓の継承に関する専門調査会

第11回 宝永4年(1707)富士山噴火

公式SNSアカウントをフォローして、最新記事をチェックしよう

この記事をシェア

大きなゆれから人と家を守る。地震対策のきほん

地震は前もって予測できない災害です。そのため、日ごろから準備をして安全を確保できるようにしておくことが大切です。家具の転倒や落下、ガラス窓などの地震対策、避難をするときの注意点について知っておきましょう。